Öl auf Leinwand

207 x 165 cm

© Foto: Alte Nationalgalerie / Andres Kilger

Deutsches Volksfest im 16. Jahrhundert, 1883

Hauptwerk

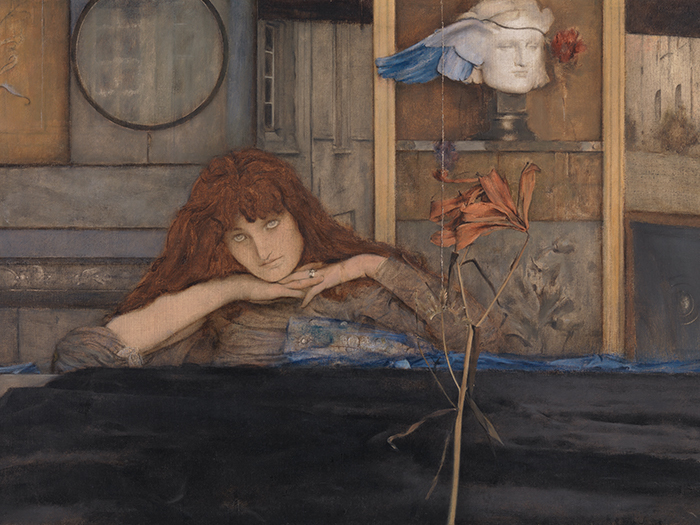

Die Künstlerin gibt das bunte Treiben auf dem Marktplatz einer altdeutschen Stadt wieder. Schon in ihrem Gemälde „Patrizierin“ von 1878 hatte sie in Kostüm und Ausstattung die Reformationszeit inszeniert – in zeitgemäß verklärter Weise. Auch dieses Werk gehörte einst zur Sammlung der Nationalgalerie, es ging jedoch im Krieg verloren. Das „Deutsche Volksfest“ wird mehrfach auf Ausstellungen gezeigt. Beide Bilder gelangen als Geschenk der Künstlerin im Jahr 1888 in die Nationalgalerie.

Deutsches Volksfest im 16. Jahrhundert, 1883

Historisches Genre in Mode

Das historische Genre, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts große Popularität erlangt, ist stark erzählerisch, ja literarisch geprägt. Künstler und Künstlerinnen wie Carl Gehrts oder Paula Monjé schaffen vielfach Gemälde nach Art einer Novelle, oft auch mit humorvollen Untertönen. Hier steht das junge Paar im Mittelpunkt, das sich im Trubel des Volksfestes gerade kennenzulernen scheint: Wie mag diese Liebesgeschichte zwischen der Magd und dem Musiker ausgehen? Die Werke eignen sich in erster Linie für Salons, die nach der Mode des Historismus eingerichtet sind, aber auch zur Bebilderung der damals beliebten Prachtausgaben. In den weit verbreiteten illustrierten Zeitschriften sind die historischen Gemälde ebenfalls oft abgebildet.

Deutsches Volksfest im 16. Jahrhundert, 1883

Kampf um Sichtbarkeit

Paula Monjé selbst vermacht das Gemälde der Nationalgalerie, ursprünglich mit der Auflage, es auch auszustellen. Direktor Max Jordan kann diesem Wunsch jedoch nur zeitweise entsprechen. Die streitbare Künstlerin beklagt sich daher in Briefen mehrfach über die fehlende Sichtbarkeit ihrer Werke.

Deutsches Volksfest im 16. Jahrhundert, 1883

Weitreichende Ausbildung

Paula Monjé ist Privatschülerin des Künstlers Eduard von Gebhardt, der als Professor an der Kunstakademie in Düsseldorf lehrt. Sein Einfluss spiegelt sich unter anderem in den fein ausgeführten historischen Details und der differenzierten Charakterisierung der einzelnen Figuren wider. Darüber hinaus bildet sich Monjé in Paris bei Gustave Curtois weiter, einem Porträt-, Genre- und Historienmaler. Und sie unternimmt Studienreisen durch die Niederlande, Italien und Russland.

Deutsches Volksfest im 16. Jahrhundert, 1883

Großes Engagement

Paula Monjé unterhält nicht nur selbst ein Schülerinnenatelier und stellt national wie international erfolgreich aus, sondern sie engagiert sich darüber hinaus in zahlreichen Künstlervereinen, u. a. im Verein Düsseldorfer Künstlerinnen sowie in der Allgemeinen Deutschen Kunstgenossenschaft. Als Mitglied des Vereins Berliner Künstlerinnen erhält sie 1891 einen Wettbewerbspreis des Vereins und nimmt regelmäßig an dessen Jahresausstellungen teil.

Deutsches Volksfest im 16. Jahrhundert, 1883

Karriere trotz Hindernissen

Erst seit rund 100 Jahren können Frauen ein reguläres Kunststudium an der Berliner Kunstakademie aufnehmen. Nach den unumkehrbaren politischen Umwälzungen nach dem Ersten Weltkrieg und den beharrlichen Protesten der Künstlerinnen fällt 1919 die geschlechtsabhängige Beschränkung der akademischen Künstlerausbildung. Paula Monjé ist das seltene Beispiel einer Künstlerin, die es schon zuvor in die Kunstöffentlichkeit schafft.

Deutsches Volksfest im 16. Jahrhundert, 1883

Neue Erkenntnisse

Im Zuge der aktuellen Restaurierung wurde in den Fehlstellen eine weitere Malschicht entdeckt, die mindestens als Pentiment, also als eine malerische Kompositionsänderung, der heute sichtbaren Malerei, wenn nicht gar als eigenständige Komposition zu interpretieren ist. Der Befund, dass hier eine frühere Komposition unter der aktuell sichtbaren angelegt ist, ist sehr gut anhand von Oberflächenstrukturen (Pinselduktus, Pastositäten) zu belegen, die sich über verschiedene Farbpartien der sichtbaren Malerei erstrecken, z.B. im Bereich von linker Hand und Ärmel des Jünglings im roten Wams im Vordergrund. Dies lässt darauf schließen, dass Monjé ihre Komposition mehrfach überarbeitet und lange an ihr feilt. Für ein Frühwerk erstaunlich ist auch die Experimentierfreudigkeit der Künstlerin, die das Gemälde aus einer wachshaltigen Mischtechnik aufbaut.