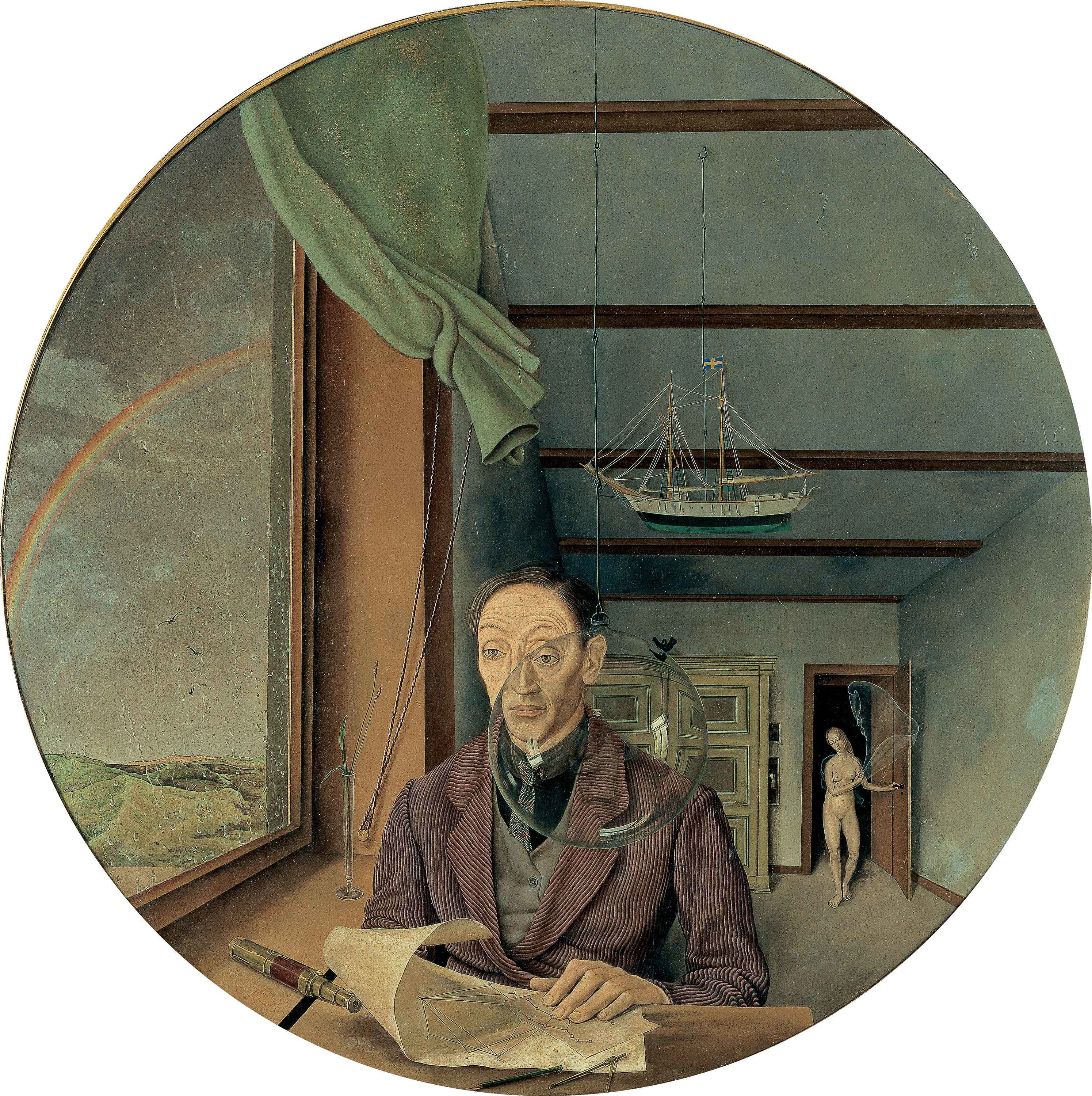

Öl auf Leinwand

Durchmesser 170 cm

Copyright am Werk: Kunsthalle zu Kiel

Copyright Foto: Kunsthalle zu Kiel

Foto: Sönke Ehlert

Der Einsiedler, 1927

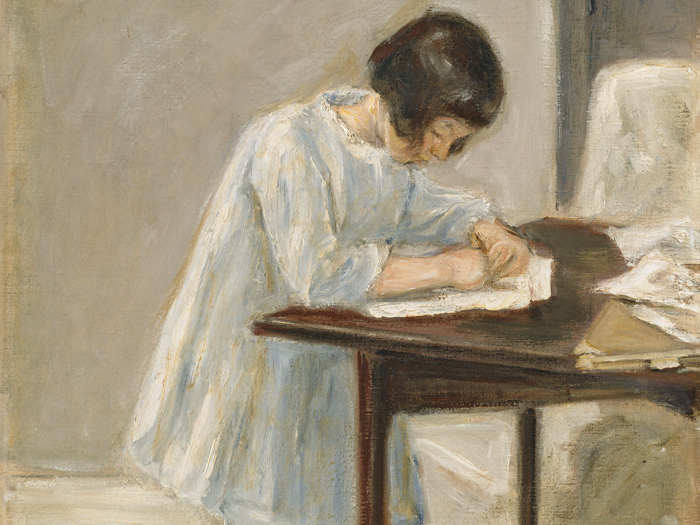

Zwischen den Zeiten

Das Künstlerehepaar Albert Aereboe und Julie Katz zog 1927 in ein Atelierhaus nach Sylt. Beide gaben ihre Stellen an der Kunstgewerbeschule in Kassel auf, um in der Abgeschiedenheit der Insel in Ruhe zu arbeiten. Kurz darauf starb Julie Katz unerwartet und ließ ihren Mann alleine zurück. Das Gemälde nimmt die Situation des Witwers auf: Das Wetter draußen ist ungemütlich, während ein Regenbogen Hoffnung auf Sonne schenkt – oder auf einen Neuanfang nach der Trauerzeit.

Der Einsiedler, 1927

Der Einsiedler als Alter-Ego

Trotz gewisser Ähnlichkeit ist der Dargestellte nicht mit dem Maler identisch: Er ist älter gemalt als Aereboe zu dieser Zeit war. Der Künstler gibt dazu Folgendes preis: „Es sollte eigentlich nicht eine bestimmte Persönlichkeit darstellen, oder auch doch. [...] eigentlich aber soll wohl auch ich es sein. Ich gab dem Bilde einen Namen damals um gerade den Beschauer selber seine eigene Phantasie walten zu lassen, um ihm mehr zum malerischen Sehen zu zwingen.“

Der Einsiedler, 1927

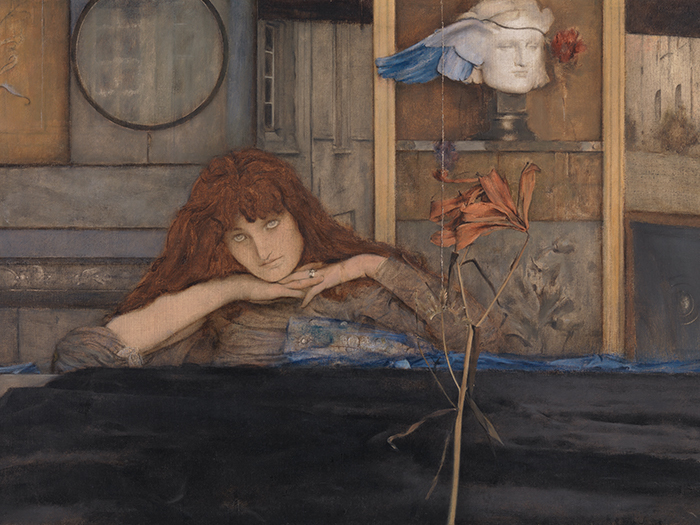

Eine traumhafte Erscheinung

Der Einsiedler wirkt in seine Gedanken vertieft, während im Hintergrund eine Frau das Zimmer betritt. Außer einem durchsichtigen Seidentuch, mit dem die junge Frau mehr spielt, als dass es ihren Körper bedeckt, ist sie nackt. Sie erinnert an die "Venus" von Lukas Cranach dem Älteren. Wie in einem Traum erscheint die Lebensfreude und Fruchtbarkeit Verkörpernde in seiner Einöde. Gelingt es ihr, ihn aus seinen Gedanken zu reißen?

Der Einsiedler, 1927

Das männliche und das weibliche Prinzip

Aereboe beschreibt sein ungewöhnliches Gemälde selbst. Er teilt dabei die Verweise in gegensätzliche Pole auf: Der Mann habe sich eine sichere Sphäre aus Grenzen, Geometrie, Naturbeobachtungen- und Vermessungen, Weltentdeckungen und Schiffsreisen gebaut. Herein tritt die Frau in Leichtigkeit, Verspieltheit und Sinnlichkeit. Als kosmische Kraft schenkt sie Veränderung und erneuert den Kreislauf des Lebens.

Der Einsiedler, 1927

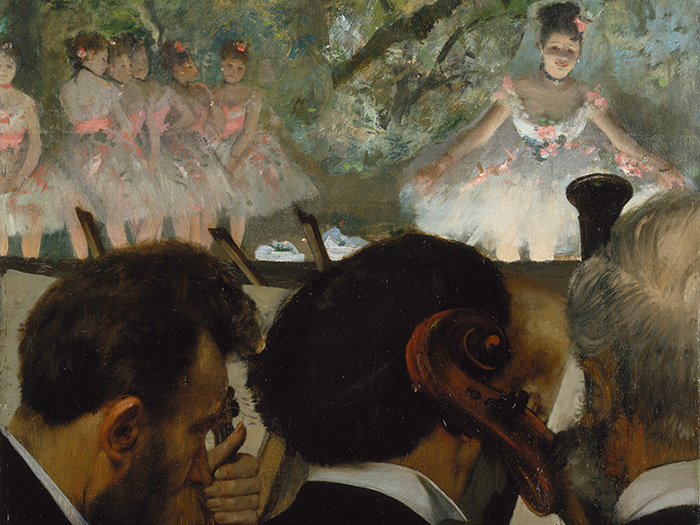

Zeichen der Veränderung

Die Merkwürdigkeiten des Gemäldes drücken eine gewisse Selbstironie Albert Aereboes aus, der sich damit aufzumuntern scheint: Wie durch ein riesiges Bullauge blickt der Betrachter auf ein Zimmer, das perspektivisch verzerrt ist. Der Vorhang weht trotz geschlossenem Fenster. Ein Regenbogen erscheint, obwohl keine Sonnenstrahlen sichtbar sind. Die Glaskugel vergrößert das rechte Auge des Mannes und spiegelt das Fenster dreifach. So als zeige die Kugel die Wahrheit des Augenblicks: Eine neue oder andere Perspektive ist nach der Trauerzeit des Künstlers möglich.

Der Einsiedler, 1927

Vom Ahnherr zum Alchemist

Im Entstehungsjahr 1927 nannte Albert Aereboe sein Werk nach einem seiner Vorfahren Jens Aereboe und signierte es ein Jahr später. 1936 kaufte es Arthur Hasseloff, der damalige Direktor der Kunsthalle und Vorsitzende des Schleswig-Holsteinischen Kunstvereins, und bat Aereboe, das Gemälde umzutaufen. Der Kunsthistoriker befürchtete, die Nationalsozialisten könnten aus der Bildthematik eine pessimistische Weltsicht ablesen und die Präsentation verbieten. Der daraufhin gewählte Titel "Der Alchemist" verweist auf einen mitteralterlichen Goldwandler und sollte entsprechend neutral wirken. Erst 1970 gab der Künstler dem Gemälde seinen heutigen Titel: "Der Einsiedler".

Der Einsiedler, 1927

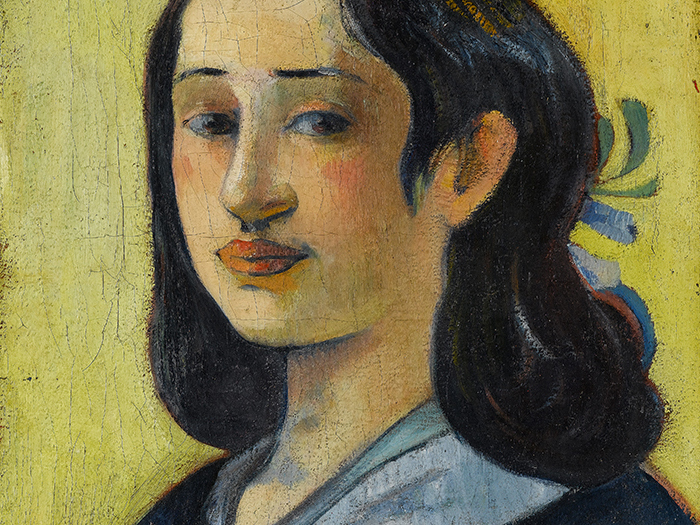

Der Künstler als Insel

Albert Aereboe arbeitete unabhängig von einer Künstlergruppe. In seinem Frühwerk bezog er sich in Stilfragen und Themenfindung auf die Moderne und den Symbolismus, während er sich in seinem späteren Werk von seiner Biografie inspirieren ließ. Die Alten Meister der Kunstgeschichte stellen weitere wichtige Anhaltspunkte für den künstlerischen Einzelgänger dar. Die detaillierte Malweise lässt beispielsweise an die niederländischen Meister denken und an andere Darstellungen des „Hieronymus im Gehäus“-Motivs wie beispielsweise von Antonello da Messina, Albrecht Dürer oder Lucas Cranach dem Älteren.